Le Moyen-Age

Nous allons aborder ici, succintement, la vie au Moyen-Age

Période comprise entre l'Antiquité et les Temps modernes, le Moyen-Age débute à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, et la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453.

Le Moyen-Âge se compose en 2 phases :

- Le Haut Moyen-Âge, du Ve au Xe siècle, avec les dynasties des Mérovingiens et des Carolingiens.

- Le Bas Moyen-Âge, du Xe au XVe siècle, avec les dynasties des capétiens et la lignée des valois.

Le passage de l'Antiquité au début du Haut Moyen Âge se fit tout en continuité.

Autour de l'an mille, l'Occident entre dans une période de prospérité.

La population augmente, et défriche les terres pour les rendre cultivables.

La société est répartie en trois ordres :

- Les plus proches de Dieu : ceux qui consacrent leur vie à la prière, les moines.

- Les hommes de guerre : ce sont les rois, les seigneurs et les chevaliers.

- Les travailleurs : ce sont les paysans, les commerçants, les artisans, les artistes.

On reconnaît ces personnes grâce à leurs vêtements leurs coiffures. Le pouvoir appartient aux seigneurs et le régime féodal se met en place. Le clergé prend une place importante, car il est le seul espoir des pauvres et des opprimés : il recueille les bébés abandonnés, les orphelins, il crée des hospices, des écoles…

Cette période est également celle du développement artistique : les églises, les cloîtres,les objets précieux pour le service de Dieu permettent aux artistes romans d'exprimer leur imagination.

Le XIIIe siècle est celui du développement urbain. Les villes s'agrandissent, les métiers s'y organisent et les habitants gagnent leur liberté.

Les échanges augmentent, les marchands prospèrent. Le système féodal se transforme.

Le pouvoir se structure sous la forme d'une pyramide dont le sommet est le roi.

C'est dans ce monde pacifié que se développe l'art gothique dont ses magnifiques cathédrales.

Après la prospérité du XIIIe siècle, de profonds bouleversements apparaissent

dans les domaines "économiques, sociaux et politiques.

Le début du XIVe verra d'importantes famines, la peste noire. Celle-ci tuera un tiers de la population.

La guerre de cent ans éprouvera les populations.

Le Grand Schisme de 1378,où pendant quarante ans, deux papes règneront en même temps, divisera l'église et la chrétienté.

Malgré toutes ces crises, de grands foyers artistiques se développent en Bourgogne, en Flandre, ou en Italie. Les fractures qui divisent l'Europe vont donner un renouveau.

Ainsi, apparaissent les débuts d'un sentiment national et une culture laïque pose les fondements de l'humanisme. Grâce aux inventions techniques et au développement du grand commerce, l'Occident s'ouvre à de nouveaux horizons et débute les grandes découvertes.

Le terme de Moyen-Âge évoque l'idée d'une mise entre parenthèses du temps, d'une interruption du progrès : période de soi disant stagnation culturelle entre la gloire de l'antiquité romaine et la renaissance est actuellement remise en cause par les historiens.

Les paysans du Moyen-Âge

Certains paysans sont " esclaves ", d'autres sont " cerfs ". Certains sont considérés comme libres, aisés, voire riches, et économiquement indépendants.

A la fin du Moyen-Âge, on les appelle " les laboureurs ". D'autres n'ont pas de terre et louent le travail de leurs bras. On les appelle " les brassiers " ou les " manouvriers ".

Beaucoup sont très dépendants économiquement de leur seigneur, de leur propriétaire ou de leur créancier. Ils ont une famille, une maison ou peuvent en avoir une. S'ils vivent tous du travail de la terre, leur vie quotidienne n'en est pas de même. Jusqu'à l'époque carolingienne, ils sont esclaves ruraux sans aucun droits et privés de liberté. Ils ne possèdent rien. Ils habitent des cabanes avec leur famille qui appartienne aussi au maître.

Certains esclaves peuvent exploiter un petit bout de terrain appelé " tenure " moyennant de lourdes taxes versées aux maîtres. L'église interdit peu à peu l'esclavage.

Les tenures sont plus nombreuses, et le maître a tout à y gagner : L'esclave cultive mieux et se nourrit du produit de sa terre.

L'esclave élève ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient productifs (vers 8-10 ans) Le maître n'a plus à le nourrir en période de non-culture. Comme sa tenure est petite, l'ancien esclave, qui a du temps libre, peut aider à travailler la terre du domaine seigneurial.

Ces esclaves ont donc une petite automonie économique. Ils sont en principe chrétiens, peuvent donc se marier.

Le maître ne peut plus les tuer, ni les frapper. Leur sort s'améliore. Mais ce sont toujours des esclaves à titre héréditaire. Ils peuvent être vendus, et n'ont aucune identité civile,

juridique ou pénale. C'est toujours leur maître qui en est responsable.

Ils ne peuvent prêter serment, ni devenir prêtre, ni épouser une autre femme

hors du domaine sans la permission de leur maître.

A partir du IXe siècle, leur nombre diminue, pour se fondre aux serfs, deux siècles plus tard.

La raison de cette extinction se trouve dans la nouvelle structure de la seigneurie et dans l'impossibilité à renouveler les esclaves.

LES NOBLES

Les nobles se distinguent par un mode de vie et un état d'esprit différent.

Par leur habitat -château, hôtel urbain, maison forte-.

Par leur habillement luxueux.

Par leur nourriture abondante et chère.

Par leurs relations - vie à la cour, réceptions, jeux, danses.

Par leurs occupations violentes -chasse, guerre, tournois-.

Par leurs sentiments courtois, et leurs liens familiaux.

Le luxe est nécessaire à tout seigneur, pour son prestige, son autorité morale,

pour se distinguer des autres couches sociales, et il est de bon ton d'avoir

beaucoup de serviteurs, de sergents et de gaspiller.

On reçoit beaucoup : vassaux, conseillers venus avec leur famille et leurs serviteurs.

La table doit être bien garnie et le repas de midi très copieux. Celui-ci était précédé et terminé d'ablutions, car l'on mangeait avec les doigts.

De jeunes servantes apportaient les plats couverts pour les tenir chauds.

Cavaliers et dames partageaient la même écuelle, et buvaient dans le même gobelet. Les aiguières, les salières ornaient la table, sur une nappe à laquelle on s'essuyait.

Les attractions étaient nombreuses au cours du repas. Jongleurs, montreurs d'ours, troubadours, joueurs de luth se succédaient et animaient les conversations. Les invités reprenaient les chansons et après le repas, dansaient pendant des heures.

Certains préféraient jouer aux dés, au trictrac, aux boules, aux échecs ou aux cartes.

Les dames et les pucelles se réunissaient à part pour coudre, broder, filer tout en conversant, en chantant ou en racontant des histoires et des contes de fées.

Elles visitaient aussi les cuisines, soignaient les malades, les blessés, baignaient chasseurs et chevaliers au retour de leurs tournois.

Une circonstance exceptionnelle, un mariage, un heureux évènement ou la venue d'un hôte de marque, faisaient organiser des fêtes somptueuses et très chères.

Les vêtements, les bijoux, les parures sont aussi des signes de distinction sociale. Les étoffes rares et chères provenant de Flandre ou de Florence, les soieries de Chypre, de Damas ou de Lucques, la toile fine de Reims sont les plus prisées par les nobles.

Le château du seigneur.

Construit d'abord en terre, en bois, puis en pierre, le château du seigneur est placé sur une hauteur. C'est une forteresse, où le seigneur peut se défendre et loger ses vassaux et ses serfs. Il est souvent entouré d'un fossé et de hautes murailles sur lesquelles seules les meurtrières servent d'ouvertures. On y entre par un pont-levis. Au centre se trouve le donjon, qui domine le château et sert de refuge aux défenseurs si la première enceinte est forcée. Dans les vastes souterrains sont aménagées des issues secrètes pour pouvoir fuir en cas de défaite. A l'intérieur des murailles, se trouvent aussi, une chapelle, des bâtiments pour la garnison et des écuries.

Une grande cour permet de s'entraîner aux maniements des armes. Le château fort anime toute la vie du fief et génère une grande quantité de production diverse : nourriture, pierres, lin, laine, cuir, bois pour constituer les réserves necessaires à la vie.

Le mobilier est le plus souvent composé de bancs, couverts de tissus ou de tapisserie, de sièges pliants, de coussins rembourrés, de bancs mobiles, de coffres, quelquefois d'armoires ou bahuts aménagés dans l'épaisseur du mur.

Le sol est recouvert d'herbes odorantes, de fleurs, de jonc pour chasser les odeurs fortes des mets.

Les gens dès cette époque avaient la possibilité de se laver ou de se baigner.

Les tapis sont rares, les murs sont quelquefois tendus de drap de tapisserie de haute lice, parfois emmitouflés de fourrures ou enduits et peints. On y trouve des trophées de chasse, des blasons. Devant la grande cheminée, qui réchauffe et éclaire la salle à la veillée, se dresse la table sur des tréteaux.

LES FOIRES

Le commerce connut un formidable essor à partir du XIe siècle en Occident.

La foire, née du marché local où l'on écoulait les surplus et où l'on pouvait se procurer quelques produits artisanaux, devint le lieu de rendez-vous, à date fixe, des caravanes des marchands.

Un cycle de foire dans la même région permet des affaires quasi-continues. Chaque foire dure de 2 à 3 semaines au moins. On passe 8 jours à déballer la marchandise, louer les étaux, puis les ventes ont lieu et enfin 8 à 10 jours " d'issues " et de paiements.

La répartition se fait suivant les spécialités : ici les vendeurs de faux, d'outils, de haches de cognées, Là, l'alimentation ; plus loin les drapiers, la soie les draps d'or, et surtout les spécialistes de la peau : Cuir, fourrure, pelletiers qui habillent les riches et les nobles, les parcheminiers,

les tanneurs, les selliers, les savetiers.

Les tavernes ambulantes sont très fréquentées.

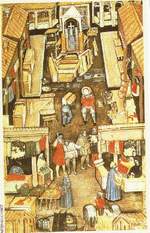

rue commercante

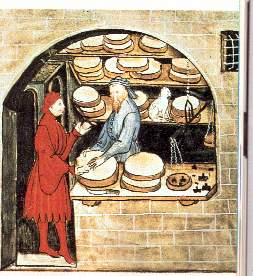

rue commercante  fromager

fromager  drapiers

drapiers

D'après le Moyen-Âge éditions du rocher